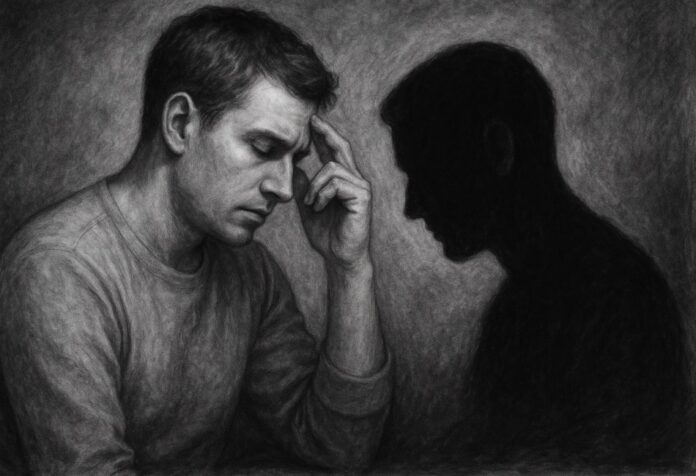

Hay una distancia silenciosa entre lo que ocurrió y lo que recordamos que ocurrió. Esa distancia no siempre puede medirse con fechas ni con documentos; se mide con significados. En la vida de una persona —y también en la de un pueblo— el pasado no permanece como un archivo de hechos, sino como un tejido de recuerdos, interpretaciones y olvidos.

La memoria, al reconstruir, también inventa. No inventa en el sentido de falsear, sino en el de volver a dar forma. Cada vez que evocamos algo, lo recreamos desde el presente.

Lo que no recordamos, para nuestra conciencia no existió. Y lo que recordamos, existe sólo como lo recordamos. Esa regla de la memoria individual podría parecer una debilidad, pero es también una expresión de humanidad: sin interpretación, la vida sería solo una sucesión de datos sin sentido.

Lo interesante es que algo semejante ocurre con la historia social. Los pueblos tampoco recuerdan todo lo que les sucedió, sino lo que su identidad necesita conservar.

Así, lo que llamamos “historia nacional” o “memoria colectiva” no es el registro exacto del pasado, sino la narración que una sociedad decide mantener viva. De un mismo acontecimiento pueden quedar múltiples versiones, algunas opuestas entre sí, y cada generación ajusta el relato según sus preguntas y heridas.

De ahí que la historia no sea un espejo del pasado, sino un proceso de reconstrucción. Los historiadores, cronistas o testigos no sólo buscan hechos: buscan sentido. Al seleccionar, jerarquizar o interpretar, construyen un relato. Incluso la historia más objetiva descansa sobre una mirada subjetiva, porque toda interpretación parte de un punto de vista.

No por eso la historia deja de tener valor. Al contrario, su fuerza radica en la posibilidad de mirarse a sí misma críticamente: reconocer que está hecha de memorias parciales, de silencios, de interpretaciones, y que su tarea no es borrar esas diferencias, sino comprenderlas.

Quizá por eso el pasado nunca termina de pasar. Regresa una y otra vez a través de los recuerdos personales y de las narraciones colectivas, recordándonos que no existe “la historia” en singular, sino un conjunto de memorias que dialogan, se contradicen y se reescriben.

La historia, al final, no nos dice sólo lo que fue, sino lo que seguimos siendo. Porque cada recuerdo —individual o social— es una forma de presente que intenta darle sentido al tiempo.