La sociología de la desigualdad en un mundo dividido

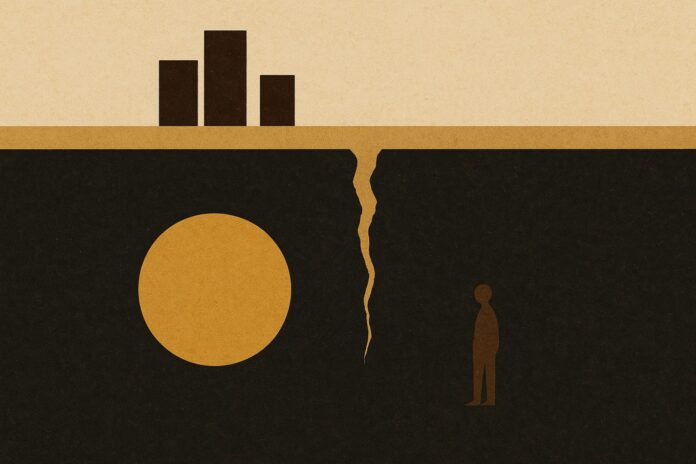

La desigualdad ha dejado de ser una cuestión puramente nacional. Vivimos en una economía planetaria donde la riqueza y la pobreza ya no se definen sólo por las clases sociales internas, sino por la posición que cada país ocupa en la jerarquía global.

Lo que Karl Marx, Max Weber o Pierre Bourdieu observaron en sus sociedades europeas hoy se reproduce, con variaciones dramáticas, a escala mundial. En otras palabras, el capitalismo global ha convertido la división de clases en una división de mundos.

Del conflicto de clases al conflicto de mundos

Karl Marx entendió la pobreza como una función del sistema capitalista: el proletariado existía para sostener la acumulación de los dueños del capital. Pero hoy, el proletariado ya no está concentrado en las fábricas inglesas, sino disperso en las maquilas mexicanas, en los campos agrícolas africanos, en los talleres textiles de Bangladesh.

La explotación ya no tiene pasaporte: el trabajo barato del Sur alimenta el consumo del Norte.

Immanuel Wallerstein desarrolló esta idea en su teoría del sistema-mundo: el capitalismo global se estructura en tres zonas —centro, periferia y semiperiferia—. El centro (Europa, Norteamérica, Japón) concentra el poder financiero, tecnológico y militar, mientras que la periferia (América Latina, África, gran parte de Asia) provee materias primas, mano de obra y mercados dependientes. La desigualdad entre personas se sostiene sobre una desigualdad entre naciones. El sistema mundial es, en sí mismo, una fábrica de asimetrías.

El mito meritocrático en el mundo global

Pierre Bourdieu explicó cómo las desigualdades se reproducen a través del capital cultural: las instituciones educativas hacen legítima la herencia social bajo la apariencia del mérito.

Ese mismo mecanismo opera entre países. Las naciones del Norte acumulan capital cultural global —idiomas dominantes, universidades prestigiosas, tecnología de punta—, mientras el Sur debe adaptarse a códigos ajenos para ser escuchado o competitivo.

El inglés, por ejemplo, se convierte en el nuevo “latín imperial”: una lengua de poder simbólico que abre o cierra puertas en el mercado global del conocimiento.

El resultado es una desigualdad doble: material y simbólica. No sólo se exportan productos, sino también criterios de éxito, belleza y progreso. Lo que el Norte llama “desarrollo” se impone como vara universal, mientras el Sur queda atrapado entre la dependencia y la imitación.

Pobreza y contexto: no todos los pobres son iguales

Un pobre en Inglaterra no es un pobre en Nigeria, ni en Bolivia, ni en Gaza. Las estadísticas pueden confundir, porque los números miden ingresos pero no condiciones de vida.

En el Norte global, la pobreza suele ser relativa: significa no alcanzar el estándar de consumo promedio. En el Sur, es absoluta: falta de agua potable, de electricidad, de vivienda, de seguridad, de paz. La diferencia no es sólo de magnitud, sino de naturaleza.

Zygmunt Bauman lo expresó con crudeza: los excluidos del Sur ya no son “ejércitos de reserva” del capitalismo, sino “residuos humanos”, poblaciones enteras fuera de la lógica de utilidad del sistema. En Europa o Estados Unidos, la pobreza puede ser vista como una desviación; en vastas regiones del planeta, la pobreza es la normalidad.

Amartya Sen aporta una clave ética decisiva: lo que define la pobreza no es el ingreso sino la falta de capacidades para vivir dignamente. Esa privación tiene rostro concreto: una madre que camina kilómetros para conseguir agua, un joven que migra sin papeles, un niño que aprende bajo un techo de lámina.

La desigualdad global no se mide sólo por el PIB, sino por la posibilidad —o imposibilidad— de ejercer la libertad.

Modernidad, colonialismo y exclusión

Ulrich Beck advirtió que los riesgos globales —crisis climática, pandemias, migraciones, conflictos armados— afectan a todos, pero no de la misma manera. El Norte los gestiona; el Sur los sufre.

La modernidad tardía ha heredado del colonialismo su mapa moral: los centros deciden, las periferias obedecen. Los pobres del mundo no sólo cargan con la falta de recursos, sino con la herencia simbólica de siglos de dominación.

El “subdesarrollo” no es un accidente histórico, sino una categoría producida para justificar la desigualdad global.

El sociólogo peruano Aníbal Quijano llamó a esto colonialidad del poder: una estructura que persiste más allá de la independencia política, porque el control del conocimiento, la cultura y la economía sigue en manos de los centros dominantes. En ese sentido, la desigualdad no sólo separa a ricos y pobres, sino a quienes pueden definir el sentido del mundo y a quienes sólo lo padecen.

El Sur en resistencia

Sin embargo, el Sur no es sólo víctima: también es resistencia. Movimientos sociales, redes comunitarias, economías solidarias y teologías de la liberación han generado respuestas que combinan justicia social y dignidad cultural.

La sociología latinoamericana —con autores como Pablo González Casanova, Boaventura de Sousa Santos o Raúl Prebisch— ha insistido en que el pensamiento del Sur debe dejar de ser periférico y convertirse en fuente de alternativas.

González Casanova habló de la colonialidad interna, donde las élites locales reproducen las lógicas del Norte dentro de sus propios países.

Boaventura de Sousa Santos propone una ecología de saberes: reconocer el valor de los conocimientos populares, indígenas y comunitarios frente al monopolio epistemológico de Occidente.

Y Prebisch, desde la CEPAL, anticipó ya en los años cincuenta que la “deterioración de los términos de intercambio” condenaba al Sur a vender barato lo que produce y comprar caro lo que necesita.

Sociología de la dignidad global

Comprender la desigualdad hoy exige ampliar la mirada: no basta hablar de clases, sino de territorios, memorias y culturas. La pobreza no es la misma en Manchester que en Managua, porque no se mide sólo en ingresos sino en historia.

La globalización ha unido los mercados, pero no las oportunidades; ha disuelto las fronteras del capital, pero reforzado las del sufrimiento.

Una sociología de la dignidad global debe recuperar el núcleo ético de la pregunta por la justicia: ¿cómo construir un mundo donde la vida sea valiosa en cualquier coordenada?

Responder a eso no implica renunciar al pensamiento teórico, sino hacerlo encarnado: pensar desde el Sur, con la esperanza de que la razón también pueda ser un acto de reparación.