Prólogo

Entre todas las preguntas que el pensamiento ha dirigido al mundo, quizá ninguna sea tan antigua ni tan persistente como ésta: ¿por qué las cosas llegan a ser lo que son? Aristóteles respondió mirando con calma lo real: vio en cada ser un impulso hacia su plenitud, una potencia que anhela su acto.

El presente texto invita a acompañar esa mirada. No para encerrarse en un sistema, sino para descubrir, en el movimiento mismo de la vida, la forma que da sentido al mundo.

El orden que nace del movimiento

Aristóteles contempló el mundo con una mirada que no se conformaba con el simple asombro de su maestro Platón. Si para éste la realidad visible era una sombra del mundo de las Ideas, para Aristóteles la sombra misma contenía ya un germen de sentido. El mundo, tal como se presenta ante los ojos, no es ilusión ni cárcel, sino el escenario donde la potencia tiende hacia su plenitud.

En todo lo que existe —una semilla, una piedra, un hombre, una ciudad— hay un principio interno de movimiento, una inclinación hacia el acto, hacia su propio cumplimiento. La semilla no “piensa” en ser árbol, pero en su interior late la forma que la orienta a convertirse en uno. Esa forma no es una Idea separada, sino el alma que organiza la materia y le da sentido.

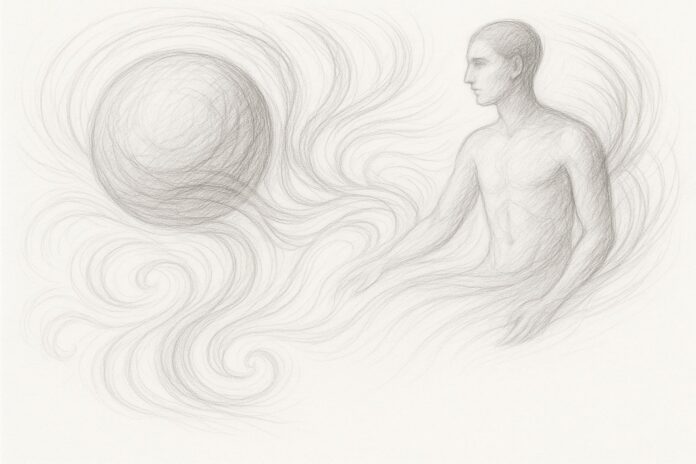

El universo, entonces, no es un conjunto de cosas dispersas, sino una danza ordenada de potencias que buscan su acto, de materias que ansían su forma. Aristóteles dirá en la Metafísica que “el ser se dice de muchas maneras”, pero todas convergen en un mismo impulso: llegar a ser plenamente lo que son.

Materia y forma: el secreto de la unidad

La gran revolución de Aristóteles consiste en haber reconciliado lo que para Platón permanecía escindido: la Idea y la realidad sensible. En su pensamiento, toda sustancia está compuesta de materia (lo que puede ser) y forma (lo que efectivamente es).

No hay, por tanto, dos mundos —uno sensible y otro inteligible—, sino una sola realidad viva donde la forma anima la materia y la materia sostiene la forma.

El mármol sin forma es mera posibilidad; la estatua sin materia es pura abstracción. Solo cuando el escultor da figura a la piedra, ambos principios se unen, y en esa unión se revela el ser concreto. Así también sucede con todo lo existente: el ser humano, el animal, la flor, el planeta. En cada uno hay una tensión entre lo que todavía no es y lo que está llamado a ser. Esa tensión es la fuente del movimiento y del devenir.

Por eso, para Aristóteles, conocer no es huir del mundo sino comprender su estructura íntima: la relación dinámica entre la potencia y el acto, entre el deseo de ser y la plenitud del ser.

El alma del cosmos

Nada existe sin finalidad. En Aristóteles, toda cosa tiende hacia un fin (telos), y es ese fin lo que la explica. La flor busca florecer, el hombre busca entender, la comunidad busca el bien común. Incluso el movimiento de los astros obedece a una aspiración secreta hacia la perfección.

Por encima de todo, Aristóteles vislumbra un motor inmóvil: la causa final de todo movimiento, el Ser que no cambia y que, sin embargo, atrae a todo lo demás hacia sí. No mueve por empuje, sino por amor; no fuerza, sino que invita. Es la plenitud del acto puro, aquello que no necesita nada para ser, y cuya existencia da sentido a la búsqueda de todas las cosas.

Así, el cosmos no es una maquinaria fría sino una totalidad viva que respira orden y deseo. La metafísica aristotélica no es un sistema de fórmulas, sino una visión orgánica donde cada ser encuentra su lugar en la gran cadena del movimiento hacia el bien.

La forma del mundo como promesa

En esta visión, el ser humano ocupa un lugar privilegiado: es el único ser capaz de reconocer conscientemente su propia potencia y orientar su acto hacia la virtud. En él, la naturaleza se vuelve autoconocedora, la materia piensa su propia forma.

De ahí que la ética de Aristóteles sea una continuación natural de su metafísica: la vida buena consiste en realizar el acto más alto de que somos capaces, el de la inteligencia y la contemplación. Ser virtuoso es actualizar la forma más perfecta del alma humana.

El mundo, entonces, no es un caos de accidentes, sino una arquitectura inteligible. Todo lo que existe busca, en silencio, su perfección. En esa búsqueda universal, el hombre se descubre a sí mismo como una chispa del movimiento eterno: un ser que busca su acto, y en esa búsqueda encuentra el sentido de existir.

Epílogo

Pensar con Aristóteles es reconciliarse con el mundo visible, volver a creer que la realidad tiene un corazón inteligible. Es comprender que cada ser, por pequeño que sea, participa en una trama de finalidades que apuntan a lo alto.

El ser que busca su acto no es sólo una definición metafísica: es también una metáfora de la condición humana. Vivir es tender hacia la forma; es esculpir, día tras día, la estatua que ya dormía en el bloque de nuestra materia.